Домой Кино Музыка Журналы Открытки Страницы истории разведки Записки бывшего пионера Люди, годы, судьбы...

Форум Помощь сайту Гостевая книга

|

Евфросиния родилась в 1907

году в Одессе в дворянской семье. Старший брат Антон (1905 года рождения) с

детства бредил рассказами о славных походах российской армии. Отец – Антон

Антонович Керсновский, юрист-криминолог. Мать – Александра Алексеевна

Керсновская, урожденная Каравасили – преподаватель иностранных языков.

Во время красного террора в Одессе в 1919 году отца, в числе других царских

юристов, арестовала Чрезвычайная комиссия (ЧК), его чудом не расстреляли.

Семья спаслась, тайно отплыв из Одессы в Румынию. Власти предоставили им

убежище, потому что у Антона Керсновского в Бессарабии (с 1918 года – части

Румынии) есть родовое имение Цепилово, доставшееся от отца – полковника и

военного инженера, купившего там землю после службы в русской армии.

В середине 1920-х Антон уехал в Европу получать образование, в конце концов

он поселился в Париже, стал военным историком, писал статьи и труды об

истории русской армии, которые впоследствии получили мировое признание

(после распада СССР его труды были опубликованы и признаны также и в России)

Евфросиния после блестящего окончания гимназии осталась заботиться о

родителях. Закончила ветеринарные курсы. Своим трудом и знаниями подняла

пришедшее в упадок хозяйство. На своих 40 гектарах она занималась

земледелием (виноградарство, выращивание зерна), учась у соседки-фермера, и

разведением скота. Самообразованию способствовала богатейшая дедовская

библиотека. Ее увлечения – конные и пешие путешествия по Карпатам, Польше и

велосипедные поездки к Черному морю с двоюродными братьями и сестрами.

В 1936 году в самый

разгар осенних полевых работ умер отец Евфросинии. Его кредиторы предъявили

к оплате векселя, но вместо того, чтобы подписать кабальные обязательства,

она заключила сделку с Государственным федеральным банком на поставку на

экспорт зерна высокой кондиции и полученным займом расплатилась со всеми

долгами. Хозяйство процветало.

В сентябре 1939 года

началась Вторая мировая война. В 1940 году брата Евфросинии Антона

Керсновского призвали во французскую армию и отправили на фронт, в мае

пришло сообщение о его гибели, затем – о «пропаже без вести», впоследствии

эта информация оказалась ошибочной, Антон получил ранение и вернулся в

Париж. Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 года

предусматривал возвращение Бессарабии в состав СССР. Однако Сталин медлил с

реализацией этого плана, поскольку Румыния имела военные гарантии Франции.

Разгром Франции нацистами в мае–июне 1940 года развязал Сталину руки.

Имение Евфросинии находилось недалеко от города Сороки (Soroca). 28 июня

1940 года туда по мосту через Днестр с Украины вошли советские войска,

захватив затем всю территорию Бессарабии. 2 августа была образована

Молдавская ССР.

Сразу же началась волна арестов и репрессий. В июле 1940 года Евфросинию с

матерью выселили из собственного дома с полной конфискацией имущества.

Отняли всё и у младшего брата ее отца – Бориса Керсновского, и он с

многодетной семьей уехал в Румынию. С целью уберечь мать от лишений

Евфросиния отправила ее в Румынию, в Бухарест, к ее родным. Она хотела как

можно скорее стать полноправным полезным гражданином, заработать достаточно

для того, чтобы выписать к себе мать и окружить ее заботой. Для этого на

правах батрака она получила у представителей советской власти малую часть

своего собственного инвентаря и стала искать работу. Но, как «бывшая

помещица», она была ущемлена во всех правах, в том числе и в праве на труд,

и только в качестве сезонной работницы смогла устроиться на ферму Сорокского

|

|

технико-агрономического училища. Лишенная дома и имущества с июля 1940 года,

Евфросиния подлежала дальнейшим гонениям и изоляции от общества. Не имея

советского паспорта, она решила не жить ни под чьей крышей, чтобы ни на кого

не навлечь неприятностей. Она спала там, где временно работала: на ферме

училища, в садах, на виноградниках.

Так как 1 января 1941 года предстояли выборы и явка должна было составлять

100 процентов, накануне ей выдали советский паспорт, но с параграфом 39, не

разрешавшим жить в больших городах. Это произошло после допроса в НКВД

(Народный комиссариат внутренних дел), в котором она не скрывала своих

взглядов.

Зимой Евфросиния жила в Сороках в комнатке у знакомой своей матери – Эммы

Яковлевны Гнанч-Добровольской. Она работала по частному найму: на выкорчевке

деревьев, заготовке дров в лесу и распилке дров в городе, причем работала

одна, так как НКВД запретил людям с ней работать, угрожая им исключением из

профсоюза. От полной изоляции ее спасало общение с семьей советского офицера

Дроботенко, квартировавшей у Эммы Яковлевны, и переписка с мамой.

В ночь на 13 июня 1941 года сотрудники НКВД пришли за Евфросинией в её

отсутствие. Отказавшись прятаться, скрываться, она добровольно последовала в

ссылку вместе с другими бессарабцами. Депортация части бессарабского

населения началась 14 июня 1941 года с разделения отцов – «глав семей»,

которых без суда и следствия вывозили в лагеря, и членов семей, которых

ссылали в необжитые места Сибири.

Евфросиния, естественно, попала во вторую категорию. Состояние ссыльного

означало лишение естественных для человека потребностей, и это давали

почувствовать уже на этапе в ссылку. Люди почти не имели еды, воды, воздуха,

спали на полу вагона. Но, так как сопровождающие вагон охранники врали

женщинам, что в конце пути они соединятся с мужьями, то они терпели эти

мучения. В вагоне вместе с Евфросинией, было около 40 человек, включая

шестерых детей, нескольких подростков и двух старух, и она все время

помогала слабым. Люди были лишены медицинской помощи, в пути у одной женщины

случились роды, и их принимали сами депортированные.

Эшелон целую неделю шел по Украине через Полтаву, по европейской части

России через Воронеж, Тамбов, Пензу, затем миновал Куйбышев, Уфу. После

Урала – Петропавловск, Челябинск, Омск. Там стояла жара, и Евфросиния

несмотря на запрет вышла из вагона и принесла для роженицы ведро воды, за

что ее посадили в карцер.

Люди были лишены информации, они не знали, куда их везут и что их ждет. 22

июня 1941 года под Новосибирском на станции они случайно услышали по

громкоговорителю сообщение радио о нападении Германии на СССР и об

объявлении войны.

Эшелон проследовал в Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс). Ссыльные недолго

работали в колхозе, их доставили туда для организации овцеводства и

производства брынзы, но вскоре их отправили на лесозаготовки, обратно

повезли через Новосибирск, а затем по реке Оби – на север в Нарымский край

(сейчас это Томская область). Во время этапа по реке ссыльных вызывали по

списку на берег, и у Евфросинии была возможность остаться в одном из

приобских сел в колхозе, но она хотела работать именно на лесозаготовках,

потому что работа с лесом была знакома ей по Бессарабии и ей казалось, что

этот труд будет лучше оплачиваться. Но она ошибалась.

Бессарабцы были депортированными спецпереселенцами. Они не выбирали место

жительства или вида работы, их труд был принудительный, рабский. Рабочий

день длился 12 часов. Ссыльные попали в суровый климат тайги: короткое лето

с гнусом и длинная холодная зима.

Евфросиния попала в самый отдаленный поселок на реке Анга, где валила лес

для прокладки узкоколейки и зимней дороги. Ссыльных перевели в Харск, где

почти не было работы, а соответственно, и пищи. Когда наступила зима,

бессарабцев переселили в Усть-Тьярм. Евфросиния не взяла с собой зимнюю

одежду, так как думала, что сможет купить все необходимое. Но в этих районах

в магазинах почти ничего не продавалось, ссыльные могли купить товары только

по особому разрешению начальства, и, когда наступили 40-градусные морозы, ей

разрешили купить валенки и телогрейку.

|

|

Нормы выработки (в кубометрах леса) были завышены, учитывали к оплате только

качественный лес, а лес в болотистой тайге был плохого качества, что не

всегда позволяло выполнять норму. Относительно хорошая оплата начиналась

только после выполнения 40 норм, а Евфросинии все время меняли вид работы и

такого количества норм у нее просто не набиралось.

Денег и вещей, которые она могла бы обменять на продукты, у нее не было.

Евфросиния стала голодать. Несмотря на то, что все думали только о

выживании, она продолжала жить по нравственным законам и, чем могла,

делилась с земляками. Начальником суйгинского леспромхоза был назначен

Хохрин, беспредельно жестокий в обращении с людьми. Местные лесорубы, узнав

о его назначении, плакали. Евфросиния отличалась от других тем, что она

говорила то, что думала. На собраниях лесорубов в клубе она критиковала

Хохрина и в его лице – власть – за завышенные нормы выработки, за запрет

членам бригады помогать друг другу. В начале декабря 1941 года Хохрин

перевел Евфросинию работать в Суйгу на самый трудный участок, надеясь таким

образом скорее избавиться от нее.

В Суйге них было немало иждивенцев – детей и стариков, а им полагалось лишь

150 граммов хлеба в день. Если работавшие отдавали свою еду иждивенцам,

членам своей семьи, то сами от недоедания теряли силы и были обречены на

смерть. Хохрин и его семья ни в чем не нуждались, были тепло одеты.

Евфросиния обвинила Хохрина в том, что голодание детей целиком на его

совести.

В феврале 1942 года Евфросиния заболела и не могла выходить на работу.

Хохрин велел назначенной им фельдшерице не выписывать ей освобождение от

работы и лишил ее пайка. Смерти в рабстве она предпочла скитания и 26

февраля 1942 года бежала из ссылки.

Хохрин регулярно писал на Евфросинию доносы в НКВД, но зимой лесозаготовки

были отрезаны от районного центра. Весной за ней пришли, чтобы арестовать,

но ее уже не было среди ссыльных, и НКВД объявил Евфросинию в розыск. Суйга

– Нарга- Парабель – Пудино - Кенга – Бакчар – Вороново

– по этим пунктам пролегал маршрут Евфросинии по Западной Сибири.

Евфросиния несколько дней шла по руслам рек на запад и перешла с правого

берега Оби на левый. В первом же встреченной ею деревне Нарга она поняла

закон «сибирского гостеприимства»: беглых ссыльных не пускали в дом.

Ночевала она в лесу и где придется, в рюкзаке имелось теплое одеяло. Зима в

болотистой местности была сезоном заготовки топлива, и на пропитание

Евфросиния зарабатывала заготовкой дров для местных жителей.

План Евфросинии – идти к Омску, от села Парабель на юго-запад. Но почти все

деревни и скиты староверов, что встречались ей на пути, были безлюдными.

Голод заставил ее повернуть назад, на Бакчар. От ссыльных поляков она

узнала, что в Томске формируется польская армия, которая будет воевать с

фашистами. Евфросиния решила пойти в Томск к польскому консулу, и,

сославшись на свое происхождение по линии отца, записаться в польскую армию

в качестве медсестры. Но этот план также не удался: Томск находился на

правом берегу Оби, а Евфросиния – на левом. Она опоздала – на Оби прошел

ледоход, и реку можно было переплыть только на пароме, а для этого

требовалось показать документы, которых у Евфросинии не было. Ей ничего не

оставалось, как идти на юг. С 26 февраля 1942 года за 6 месяцев Евфросиния

прошла 1500 километров по нарымским болотам, тайге, алтайским целинным

степям, обходя города, работая у кого придется, чтобы не умереть с голода.

Она впервые познакомилась с жизнью в глубинке России в самый первый военный

голодный год. Увидела, что такое раскулачивание, когда исчезали целые

деревни и некому было возделывать землю. Она не могла понять

бесхозяйственности при кричащих вокруг лозунгах об экономии. Не могла

смириться с тем, что по весне жгли остатки колосков, вместо того чтоб отдать

их голодным. Евфросиния не знала, что работали в колхозе не за деньги, а за

трудодни, за них не всегда получали продукты. По «закону о колосках» (Об

охране имущества государственных предприятий и колхозов) до 10 лет тюрьмы

получали сотни тысяч голодных колхозников, вручную собиравшие остатки зерна

с колхозного поля.

Чем закончился побег Евфросинии? Евфросинию задерживали трижды и

каждый раз каким-то чудом отпускали. Но 24 августа 1942 года ее задержали и

доставили в КПЗ районного центра Краснозерское Новосибирской области. Побег

Евфросинии из ссылки закончился арестом, который круто изменил ее судьбу. С

25 августа 1942 года ее «университетами» стали тюрьмы. Потом она узнала, что

такое этап, лагерь, ее дважды судили, пока она не попала в Норильск…

|

В КПЗ районного центра Краснозерское ее допросили. Она сама рассказала,

почему покинула место Нарымской ссылки, какой путь прошла, пока не оказалась

здесь. Незаурядность Евфросинии, ее знания иностранных языков навели

районного следователя на мысль отличиться по службе, он обвинил ее в

шпионаже, ссылаясь на якобы найденный недалеко в степи парашют, на котором

ее сбросили, и, отрапортовав в центр, получил указание направить опасного

шпиона в Военный трибунал Алтайского края.

Поездом ее этапировали в Барнаул. Черный воронок привез ее в тюрьму,

несколько часов она стояла во дворе этой тюрьмы. Затем ее неделю держали в

одиночной камере Военного трибунала, откуда перевели в общую камеру

Внутренней тюрьмы НКВД.

Начались ночные допросы, при этом днем спать не давали. Эта пытка называлась

«конвейер». Дело вели три следователя, которые применяли к ней разную

тактику допросов и психологической обработки. После отказа в признании своей

"вины" в шпионаже эта версия следствия лопнула, и Евфросинию пришлось

отправить туда, откуда она бежала из ссылки.

Она прошла пересылочную тюрьму г. Новосибирска. Осенью 1942 года ее

доставили под конвоем на теплоход "Ворошилов". Во время этапа по реке Оби на

ее глазах от голода и дизентерии гибли дети ссыльных азербайджанок.

Всю зиму 1942 года Евфросиния провела в неотапливаемой камере

предварительного заключения в селе Молчаново Нарымского округа. На допросах

ее обвиняли в «антисоветской пропаганде», в «критике распоряжений

начальства»... У прокурора она ознакомилась с материалом следствия,

построенном на доносах Хохрина, и отказалась подписаться под измышлениями

следователей. Начальник местного НКВД пытался угрозами принудить ее

подписать материалы дела, но запугать Евфросинию ему не удалось, а попытка

избить ее у него сорвалась, она смогла защитить себя.

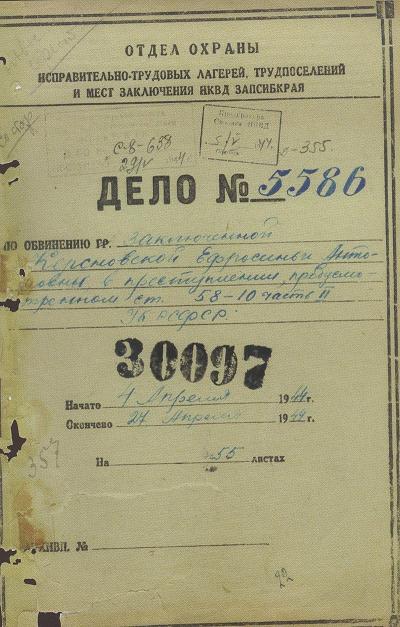

Евфросинии были предъявлены обвинения по статье 58-10, части 2-й («клеветала

на жизнь трудящихся в СССР») и по статье 82, части 2 («совершила побег из

места обязательного поселения»). Выездная сессия судебной коллегии

Нарымского окружного суда Новосибирской области вынесла ей приговор –

расстрел. Ей было предложено написать прошение о помиловании – это было

средством выбить у нее признание своей «вины». Она отказалась просить

помилования. 24 февраля 1943 года расстрельный приговор заменили 10 годами

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и поражением в гражданских правах на 5

лет.

Длительным пешим этапом осужденных довели в Томск. Евфросиния попала в

истправительно-трудовой лагерь, в лагпункт № 3 Межаниновка Томской области.

Работать можно было, по выбору, в цехах деревянной игрушки, ширпотреба,

бондарном (в нем делали деревяную посуду и бочки, перевязанные обручами).

Бригадир Вайсман посоветовал Евфросинии взяться за такую работу, при которой

можно сразу выполнять норму и получать гарантийный, а не штрафной паек, а

значит, сохранить жизнь. Но она решила овладеть не знакомой ей, но полезной

специальностью бондаря. Только благодаря помощи бригадира она укладывалась в

нормы.

Однако вскоре ее художественные наклонности были замечены в мастерской по

выжиганию рисунков по дереву (выжигалке), и ее перевели туда.

В это время в лагерях была массовая гибель людей от голода и авитаминоза –

пеллагры. Благодаря помощи врача, Сарры Абрамовны Гордон, жены «врага

народа», Евфросиния попала в лагерный стационар и получила шанс на жизнь.

Летом, еще истощенную, Евфросинию этапировали в лаготделение № 4 на станции

Ельцовка под Новосибирском. С июня 1943 года она работала в ночной смене в

шапочной мастерской в бригаде по починке шапок, привезенных с фронта, а днем

– в подсобном хозяйстве, где могла подкрепиться сырыми овощами. С сентября

половину своего пайка и те овощи, что могла тайком принести с поля,

Евфросиния отдавала беременной солагернице Вере Леонидовне Таньковой (из

рода адмиралов Невельских). В лагере было принято платить за любую услугу, в

том числе за хорошее место работы. За то, что она приносила с поля овощи не

своему бригадиру, а своей подопечной Таньковой, работы в тепле Евфросиния

лишилась. Ее перевели в лагерь на строительство военного завода под

Новосибирском, где заключенные работали без применения строительных

механизмов: В начале зимы 1943 года на морозе она возила тачки с раствором и

материалами по трапам на пятый этаж. Евфросинию, как ветеринара по

специальности, вызвали на лагерную свиноферму, в которой разразилась

эпидемия неизвестной болезни. Она вызвалась спасти умирающих свиней,

определив с помощью анализов, как их лечить, и сделав им необходимые

прививки. Она пошла на этот риск несмотря на предупреждение врача Сарры

Гордон, которая спасла ее от дистрофии в лагере Межаниновка и теперь, будучи

проездом в Ельцовке, советовала не браться за эту работу, потому что, если

прививки не помогут, ее могут обвинить во вредительстве и расстрелять.

Спасти свиней удалось, и Евфросиния принялась налаживать работу свинофермы.

|

Евфросиния продолжала опекать ослабевшую после родов Веру Леонидовну

Танькову, которой она отдавала почти весь свой хлебный паек. По ее просьбе

Евфросиния окрестила ее новорожденного сына Дмитрия в комнате для кормящих

матерей в бараке. Вскоре Танькову с ребенком перевели в другой лагерь, и

след ее потерялся.

Работа Евфросинии ветеринаром не устраивало лагерное начальство, потому что

она отказывалась подписывать фиктивные акты о гибели свиней, по которым

охранники могли получать парное мясо сверх себе положенного. Евфросиния

действовала, как всегда, прямодушно, открыто высказывала все что думала, и

это послужило поводом для доносов на нее. Сначала ее перевели на

строительство клуба комсомола. Евфросиния уже привыкла к животным и не могла

понять, почему ее оторвали от дела. Она не знала, что перед арестом принято

было человека уволить с работы и тем самым деморализовать. 18 апреля 1944

года ее арестовали и посадили в подземную тюрьму лагеря.

22 июня 1944 года постоянная сессия Новосибирского областного суда по делам

ИТЛиК НКВД на основании статьи 58-10 приговорила Евфросинию к 10 годам

лишения свободы и 5 годам поражения в гражданских правах. Неотбытая мера

наказания поглощалась данным приговором. Вместо оставшихся восьми лет ей

осталось сидеть десять. После приговора суда Евфросинию перевели в барак

усиленного режима (БУР) лагеря Ельцовка под Новосибирском к

уголовникам-рецидивистам. Работала она в прачечной, где вручную стирала

окровавленное белье, доставленное с фронта. Вскоре всех рецидивистов

отправили в Красноярск.

Из порта Злобина под Красноярском, где заключенные сначала занимались

погрузкой барж, их повезли по Енисею в Норильск в трюме корабля. Евфросиния

заступилась за пожилого человека, над которым издевались уголовники, чем

спасла, как оказалось, крупного ученого профессора Н.М. Федоровского.

В Норильск этап прибыл в августе 1944 года. Евфросиния работала на

строительстве пятиэтажного городского дома, асфальтировать крышу порой

приходилось на четвереньках, и она повредила ногу. Ее не лечили, и болезнь

перешла в общее заражение крови. С лихорадкой ее госпитализировали в

Центральную больницу Норильского лагеря (ЦБЛ), где доктор Билзенс

прооперировал и спас ей ногу. Почти весь медперсонал были заключенные,

высококвалифицированные врачи. Им предстояло вернуть заключенных в строй,

так как Норильский комбинат давал продукцию оборонного значения.

Больница была частью лагеря, но все же это был «оазис в аду» благодаря

начальнику ЦБЛ В.И. Грязневой, которая смогла создать там человеческие

условия для заключенных. Такие врачи, как Вера Ивановна Грязнева, Леонгард

Мардна, медсестра Маргарита Эмильевна, были интеллигентными, культурными

людьми, они ценили Евфросинию и хотели помочь ей.

Выздоровев, она работала медсестрой в нескольких отделениях ЦБЛ: в

хирургическом она работала медсестрой, зарисовывала операции И.А. Кузнецова,

проходила терапевтическую практику у доктора Л.Б. Мардна. Евфросиния стала

донором крови, а полагавшийся ей высококалорийный паек отдавала

тяжелобольным.

В коллективе инфекционного отделения, где для медперсонала главное было

выжить любой ценой, а нуждами тяжелобольных пренебрегали, Евфросиния

остаться не могла. Мардна, которого она очень уважала, уговорил ее работать

в морге прозектором. Там трудились: заведующий Никишин, вольный

(имевший пять лет поражения в правах), секретарь Дмоховский, вольный

(записывал протоколы вскрытий) и два санитара, бытовика-уголовника.

Многое ей там нравилось. Например, изучать анатомию, читать книги из хорошей

медицинской библиотеки и перенимать опыт у доктора Никишина. За время работы

Евфросиния сделала 1640 вскрытий. Как это можно было выдержать, спрашивала

она себя. И отвечала: тот ужас, который свойственно испытывать человеку при

виде мертвеца, возможен, только когда тело не утратило человеческого облика.

Но в подавляющем большинстве истощенные до предела заключенные еще при жизни

выглядели как мертвецы.

Доктор Никишин напоминал ей полководца Суворова, который ел с солдатами кашу

из одного котла. Так и работавшие в морге, хотя получали свое питание из

разных источников (заключенные – из столовой в зоне в ЦБЛ, Дмоховский – из

столовой №1 в противоположной части города, Никишин – из столовой Дома

инженерно-технических работников), но всё складывалось в "общий котел",

делилось поровну, и все обедали вместе.

|

после освобождения |

Когда Врачи Грязнева и Мардна устраивали Евфросинию на работу в морг, то они

надеялись, что Фрося приживется в этом небольшом коллективе. Имея

благородную цель («Здесь смерть может помочь жизни»), которой воодушевил ее

Мардна, Фрося хотела как можно нагляднее показать врачу те патологические

изменения, которые произошли в организме умершего. В аналогичном случае это

помогло бы ему применить более эффективные методы лечения. Евфросиния

настаивала на том, что ошибки врачей надо вносить в протоколы вскрытий. Но

они выражали недовольство. Заведующий моргом Никишин боялся всего и

переписывал протоколы сделанных ею вскрытий, чтобы всё там совпадало с

заключением врачей. Бессмысленная работа не радовала Евфросинию, а

доставляла моральные страдания.

Ее возмущало циничное отношение к погребению. По распоряжению лагерного

начальства умерших мужчин и женщин сваливали вместе в специальный

ящик-катафалк, в котором их везли из морга под гору Шмитиху в общие могилы –

траншеи на двести человек.

К весне 1947 года у Евфросинии не стало в ЦБЛ покровителей: доктор Мадна

освободился и уехал из Норильска, а Грязневу с поста начальника лагерной

больницы перевели в рядовые врачи за то, что она отказалась отречься от мужа

– «врага народа».

В этой ситуации Евфросинию стал выживать с работы Ляндрес.

Дело в том, что все освобождавшиеся из ЦБЛ (Центральной больницы лагеря)

ночевали в здании морга на столах, на которых днем производились вскрытия.

Это происходило потому, что бывший заключенный не имел в Норильске жилья и,

только найдя работу, мог устроиться в общежитии или купить балок (вагончик).

Когда сюда в 1947 году переселился бывший заведующий аптекой ЦБЛ Ляндрес,

из-за конфликта с которым Евфросинию в свое время перевели из хирургии в

терапию, то он обосновался в единственной жилой комнате морга и потребовал,

чтобы Евфросиния уходила в зону до ужина (прежде все ужинали вместе), а по

воскресеньям вообще не выходила из зоны (хотя в морге работали и в

воскресенье). Никишин боялся Ляндреса, как известного стукача, и просил не

перечить ему.

Евфросиния добровольно ушла в зону ЦБЛ и очутилась в безвыходном положении.

Единственный шанс на спасение в Норильске – работа в больнице – был потерян,

а уйди в другую зону означало наверняка получить там третий срок. Если уж

нет надежды, без которой для Евфросинии не может быть и жизни, то остается

шахта, которая в лагере считалось отвратительней смерти и облегчила бы ей

задачу отказаться от жизни. В конце мая она просит отправить ее в шахту. В

ответ на отказ объявляет голодовку. Она решила, когда ее вызовут на этап,

перерезать себе вены в кабинке в котельной ЦБЛ. Но встреча с секретарем

морга Дмоховским по дороге в котельную и случившийся с ней голодный обморок

помешали исполнить задуманное.

Новая страница жизни опять начиналась с попытки отдать жизнь, так как смысл

предыдущей был исчерпан.

Евфросинию привезли на грузовике в лагпункт «Нагорный» в Угольном ущелье.

Мысль о смерти сменилась у нее интересом, что из себя представляет эта

загадочная шахта. Евфросинию поставили на шахте 13/15 добывать уголь из

забоя. Тяжелая работа проходчика была ей по душе. Но не всё было гладко.

Смертельные испытания следовали одно за другим.

11-дневная головка, завершившая работу в морге, продолжилась по прибытию на

шахту. Ее не ставили на довольствие, потому что были уверены, что она не

выдержит нагрузок и вернется в больницу лагеря. На пределе истощения,

Евфросиния пошла разбираться в бухгалтерию, из-за случайной встречи и стычки

с начальником режима он отправил ее в штрафной изолятор (ШИЗО) копать

траншеи по горой Шмидтихой для умерших лагерников. Конвоир хотел избить ее

напарницу, но она не дала ее в обиду. Поступок Евфросинии понравился

солагерницам, и они поделились с ней одеждой и обувью. Это было как нельзя

кстати, ведь работа на шахте требовала переодевания, а перед отправкой в

шахту Евфросиния думала, что ей уже ничего не понадобится в этой жизни и

сдала в каптерку ЦБЛ лишнюю одежду и даже телогрейку и одеяло.

Следующая стычка была у Евфросинии с горным мастером, который обвинил ее в

невыходе на работу. Но она доказала абсурдность обвинения. Затем было

столкновение с самой шахтой, когда ее оставили одну в незакрепленном забое

недобросовестные напарники и отслоившийся пласт угля чуть не накрыл ее, но

ей удалось в полной темноте выбраться на свет.

У шахтеров-заключенных было два «хозяина» – Норильский горнометаллургический

комбинат и лагерь. Столкновение с представителями лагерного режима было

самым тяжелым. Евфросиния соответственно отреагировала на грубое обращение

конвоира, и за это ее без санкции врача поместили в ШИЗО. Начальник режима

Полетаев дал ей пощечину, чтобы «сбить гордость», затем избил ее. Ее

содержали в холодной, когда на улице был сильный мороз, а затем угрожали

отправить на работу на песчаный карьер, что было равносильно смерти. Но

начальство шахты, узнав обо всем этом, защитило ее от произвола лагерной

администрации. Шахтеры оценили и героизм Евфросинии, и способность сохранять

достоинство в любой ситуации. Представлявший шахту Байдин вспомнил на

собрании в штабе, что Евфросиния сумела предотвратить аварию, рискуя своей

жизнью, проявила мужество и находчивость, а значит, ей есть чем гордиться, и

так обращаться с ней нельзя.

К Евфросинии на лагпункт «Нагорный» приехал парторг шахты Рогожкин и,

увидев, что та спит на голых нарах и не имеет одежды, распорядился выписать

ей одеяло, телогрейку и шапку. Таким образом, первые трудности работы на

шахте были преодолены.

По горячим следам. Евфросиния написала жалобу начальнику норильских лагерей

на действия лейтенанта Полетаева, и его понизили в звании.

Так как одно время Евфросиния была медхудожником, она имела акварельные

краски, цветные карандаши, тушь и бумагу. Рисование спасало от окружающей ее

лагерной среды, хотя от работы художника в клубе она отказалась. Евфросиния

записала в тетради историю своего побега из ссылки, иллюстрированную в

некоторых местах. Женщина, которую Евфросиния спасла, устроив на легкую

работу вне шахты, отдала тетрадь оперативнику за 2 пачки махорки. На дворе

был 1948 год, материала для открытия дела было все-таки недостаточно, и

инциденту не дали ходу. Угроза третьего срока, которую Евфросиния

предчувствовала, миновала. Когда Евфросиния попала в больницу с травмой,

главному хирургу Кузнецову удалось уговорить ее остаться иллюстрировать его

монографию. Медхудожником была она в свободное время; основная работа была у

нее в перевязочной хирургического отделения. Она не могла не замечать

атмосферы бездушия, которую насаждала новый начальник больницы,

вольнонаемные врачи работали без интереса и чувства ответственности. Новые

врачи-заключенные были яркими личностями. Одного из них, по фамилии Людвиг,

она учила французскому, так как на французском языке был учебник по

отоларингологии, который ему удалось раздобыть.

Евфросиния, работая в хирургии, лично участвовала в спасении людей.

Раздавленному поездом сохранили жизнь благодаря тому, что сделали срочное

переливание крови путем перекачивания прямо из вены Евфросинии, которая при

этом даже не прилегла, чтобы не терять время. Паренька с ожогами она

уберегла от ампутации обеих кистей рук, делая по многу раз обработки,

ванночки и перевязки.

Кузнецов часто оперировал новыми методами, и это давало отличные результаты.

Когда травматолог Пуляевский в отсутствие Кузнецова захотел назло ему заново

прооперировать по старой методе двух его уже оперированных пациентов,

Евфросиния отказалась подчиниться этому врачу, потому что сочла его действия

губительными для больных, что впоследствии подтвердилось.

Она поняла, что в больнице она в большей неволе, чем в шахте, где оставалась

хотя бы свобода действий в экстренных ситуациях, и вернулась туда.

Во время пожаров на шахте она пошла в группу подсобников горноспасателей и,

работая в респираторе, клала кирпичные перемычки. Таскать кирпичи на руках

было неудобно, она побежала без респиратора на другой участок за «козочками»

- приспособлениями для подноски кирпичей, - обнаружила в забое с угарным

газом инженера Пожевилова без сознания и вытащила его на воздух. Он, читая

лекции по безопасности, всегда потом приводил студентам курсов горных

мастеров этот пример, признавая, что Евфросиния спасла ему жизнь.

В работе шахтера были преимущества: за один отработанный день шло три дня

зачета. Но шахта 13/15 распалась на две, и участок Евфросинии отошел к 15-й

шахте. Женщин-заключенных вскоре вообще из лагпункта «Нагорный» перевели в

7-е лаготделение и водили работать в Горстрой. Евфросиния опять чувствовала

себя рабом, ей даже не дали премии, выписанной за предотвращение аварии в

шахте, а только зачитали об этом постановление.

Зимой 1952 года Евфросиния попала на общие работы в бригаду, расчищающую

железнодорожные пути. В ответ на оскорбление бригадира она дала ему сдачи, и

ее поместили в одиночку ШИЗО в наручниках. Заместитель начальника лагеря

Кирпиченко избил ее, и она объявила голодную забастовку. Через подругу,

вольнонаемную Петкун, об этом стало известно начальству шахты, оно

ходатайствало за Евфросинию, и ее вызвали к начальнику 7-го лагерного

отделения, который не знал о действиях своего зама и, заглаживая его вину,

выполнил просьбу о переводе ее грузчиком на перевалочно-продуктовую базу (ППТ).

Там она заработала зачеты для досрочного освобождения.

В то время после выхода из лагеря заключенным предстояла пожизненная ссылка

как мера изоляции этих людей от общества. Евфросинии объявили, что ее сошлют

в Нарымский край, откуда она в 1942 году бежала. Перспектива жить в тайге

повергла ее в уныние, ей хотелось остаться в Норильске среди пусть немногих,

но уже знакомых ей культурных людей, на хорошо оплачиваемой работе шахтера.

Ожидая высылки, она рисовала копию картины «Отдых после боя», где был

изображен неунывающий Василий Теркин. Во время инспекции какой-то важный

военный спросил, почему она не на работе. Евфросиния рассказала о своей

ситуации и по его просьбе подарила ему картину.

На следующий день ее вызвали на освобождение, но с условием подписать

обязательство о том, что она порвет всякие отношения с теми, кто остался в

неволе, забудет всё, что там видела и никогда и никому ничего о лагере не

расскажет. Евфросиния отказалась, мотивируя тем, что встречала в лагере

достойных всякого уважения людей, рада быть им полезной и не сможет забыть

того, что там видела и пережила. Подпись для нее не простая формальность -

человек стоит столько, сколько стоит его слово. Евфросинию отпустили без

этой подписи, и ее ждала жизнь и работа в Норильске. Благодаря зачетам,

введенным в Норильском лагере в 1950 году, Евфросиния освободилась раньше на

два года¸ не в 1954-м, а в 1952 году. Но она являлась ссыльной, имеющей

поражение в правах на 5 лет.

Она работала в шахте с 1947 года, почти шесть лет и, освободившись, пошла

устраиваться именно туда. Женщин на шахты не брали, но ее бывший начальник

Коваленко рекомендовал ее в отделе кадров как отличного работника. Ее взяли

скрейперистом (скрейпер - землеройно-транспортная машина) на самый низкий

оклад, так как у ссыльных не было никаких льгот. Ей было негде жить, между

сменами она спала в раздевалке бани, но вскоре получила место в общежитии. В

15-й шахте Евфросиния проработала семь с половиной лет до выхода на пенсию.

Наиболее грамотных и способных шахтеров посылали на курсы горных мастеров.

Получив на курсах диплом с отличием, Евфросиния вернулась в шахту в роли

помощника начальника участка № 8. Она стала инженерно-техническим работником

(ИТР). Ее подчиненными были каторжане, в большинстве случаев бывшие

военнопленные, которых по окончании второй мировой войны судили и отправляли

в особые (специальные) лагеря с каторжным, суровым режимом. Они хорошо знали

шахтерское дело, потому что в плену работали в угольных шахтах. Фрося, как

могла, помогала им, покупала для них продукты, телеграфом пересылала деньги

их семьям. Но она не могла приписывать невыполненные работы, чтобы

бухгалтерия заплатила больше, чем было заработано, для этого надо было

лгать, а она сообщала только правду... И, конечно же, она не снабжала своих

подчиненных спиртом, как делали все остальные начальники.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года стали происходить изменения в стране.

Начался массовый пересмотр дел заключенных, их досрочно освобождали.

Двадцатый съезд КПСС, состоявшийся в Москве в феврале 1956 года, осуждил

культ личности Сталина. Норильский исправительно-трудовой лагерь с сентября

1956 года ликвидировали. Каторжан в шахте заменили вольнонаемными. Это были

демобилизованные воины (в армии солдат не демобилизовывали, пока они

«добровольно» не завербовывались на три года в Заполярье) и вербованные

«энтузиасты»-комсомольцы. Такими подчиненными Евфросинии руководить было

значительно труднее, чем каторжанами, так же как и работать с новыми

начальниками-вольнонаемными.

Когда из-за отсутствия дешевой рабочей силы - каторжан - законсервировали

12-ю шахту, начальство хлынуло на другие шахты. На место Евфросинии

назначили начальника участка с законсервированной шахты. Она могла

оспаривать это решение или пойти на более легкую работу скрейпериста. Но она

выбрала другой путь - стала бурильщиком, это была самая тяжелая из всех

работ, которые ей приходилось выполнять в шахте. Этой специальности она

впоследствии обучила нескольких человек.

После гибели горного мастера Аржбы, которому оставался один день до поездки

на родину, где он не был 15 лет, Фрося решила, что несправедливо умереть, не

побывав на материке, где есть природа, если уж нет близких. У семьи

Грязневых был дом в Ессентуках, и Вера Ивановна пригласила Евфросинию

провести там отпуск.

Самолет с посадкой в Ухте летел до Сыктывкара. Приехав в Москву, Фрося

посетила Третьяковку, половина залов которой была в то время отведена под

героику революции, колхозов и Второй мировой войны. Бывший норильчан,

сотрудник морга Дмоховский показал ей Старый Арбат и ВДНХ. Она побывала в

гостях у Миры Барской, которая присылала ей в Норильск масляные краски, и

поехала в Минводы. Прежде она не рисовала с натуры, но красота южной ночи и

Кисловодского парка покорила ее, и Евфросиния стала зарисовывать пейзажи в

свой альбом.

В Ессентуках ее тепло встретили, она принялась знакомить Грязневых-младших с

природой, которую в Норильске они не видели. В походе на гору Развалку возле

Железноводска, где открылась панорама Большого Кавказского хребта,

Евфросиния приняла решение увидать Кавказ. Евфросиния любила и умела

путешествовать, но ее первая встреча с Кавказом была особой. После долгих

лет неволи, работы на севере в шахте она чувствовала дух свободы и

наслаждалась первозданной красотой южной природы. Везде, где только можно,

она предпочитала идти пешком и рисовала. Этот альбом "Кавказ" сохранился.

Ее маршрут пролегал из Кисловодска по Военно-Грузинской дороге автобусом,

через Крестовый перевал, по реке Терек, через Дарьяльское ущелье, в столицу

Грузии Тбилиси. Далее поездом до Кировакана, через Семеновский перевал,

город Дилижан, озеро Севан, в столицу Армении Ереван.

В Грузии Евфросиния заметила накаленность в обществе. Она узнала от людей о

Тбилисских событиях (разгон сталинских митингов в Тбилиси в марте 1956 года

силами Советской Армии), но статуи Сталина еще не решались убрать. И в

Ереване грубо вытесанный идол «отца народов» еще стоял при въезде в город.

Прежние хозяева отводили себе лучшие места под дачи, например, берег озера

Рица, но и новые руководители государства поступали так же, превращая

заповедные места в свои владения, в чем Евфросиния убеждалась, натыкаясь в

своих путешествиях на глухие стены с колючей проволокой там, где недавно она

проходила свободно.

Получив общее представление о Кавказе и осмотрев достопримечательности

больших городов, она не спеша пустилась в обратный путь по Военно-Грузинской

дороге в кузове машины, а после Крестового перевала шла пешком и рисовала

Казбек и другие горы, пещеры, скалы, Терек, Дарьяльское ущелье. Ей хотелось

поделиться этой красотой с близким по духу человеком, и она представляла,

что рядом с ней двоюродная сестра Ира. Сделав зарисовки орлиных гнезд на

Белых Камнях у Владикавказа, она села на грузовик и приехала в Ессентуки.

Евфросиния заболела горами и захотела совершить еще одно путешествие:

отправиться в Тебердинский заповедник и через Большой Кавказский хребет

дойти до Черного моря. Автобусом она доехала до Черкесска, пешком и на

попутках до Карачаевска, а оттуда до Теберды. У Евфросинии не было ни

путевки в альплагерь, ни разрешения посетить заповедник, но она

проскользнула через вахту вслед за машиной и оказалась в Домбае. Место в

палаточном лагере ей, как дикому туристу, не дали. В середине августа на

высоте 2500 метров, у подножия мощных ледников, она продрогла без одеяла. В

Домбае она побывала на леднике Алибек, где завязалась ее долгая дружба с

московским семейством альпинистов, ходила к Турьему озеру, вскарабкалась на

Семенов-Баши.

Идти по Клухорскому перевалу разрешалось только группам в сопровождении

милиции, так как в том году боялись нападений горцев, реабилитированных и

вернувшихся после массовой высылки в в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году.

Евфросиния отвергла идею идти «под конвоем» и шла одна, спасаясь от жары

погружением в ледяную горную реку Ганачхир. У начала дороги-серпантина к

Клухорскому перевалу она миновала палаточный лагерь для туристов «Северный

приют», прошла по тропинке вдоль горного потока Северный Клухор. Спустилась

по леднику, обрывающемуся к Клухорскому озеру крутым косогором, по

слежавшемуся, скользкому снегу.

Впереди была Абхазия. Вниз Евфросиния мчалась, перескакивая с камня на

камень, а по языкам снега неслась, садясь верхом на палку. Дорогу указывала

речка Южный Клухор. Один из притоков реки Клыч она перешла по снежному

«мосту», образовавшемуся после выброса зимних лавин. Лагерь «Южный приют»

очаровал ее буками и запомнился беседой с проводниками-сванами. В Кондорском

ущелье она ехала по «карнизу» на Багатских скалах и оказалась в Сухуми, на

Черном море.

В Новом Афоне она посетила Анакопийскую крепость на Иверской горе. Cтроили

крепость и монастырь в VII-IX веках, а в 1930-х годах, когда изгоняли

монахов, эти тысячелетние постройки взорвали динамитом. Ее поразило это

варварство. Заночевав на горе, чтобы утром закончить этюд, она была

потрясена, увидев, как старичок монах, оставленный здесь сторожем, ночью

бродил меж могил, окуривая их ладаном и шепча молитву. Это побудило ее выйти

за пределы монастыря, чтобы не нарушать монастырский устав, по которому

женщинам запрещалось ночевать в мужском монастыре. На рассвете она дала

монаху денег на ладан.

Евфросиния продолжала путь по Черноморскому побережью. Ей полюбились

реликтовые сосны солеустойчивой породы в Пицунде, из города Гагра она

поехала на Рицу и рисовала рассвет на этом высокогорном озере. Шоссе шло

только до «сталинского нарзана»; при попытке спросить маршрут через горный

перевал к Красной Поляне бдительные студенты из туристской партии чуть не

приняли ее за шпиона, одиночный турист-рисовальщик вызывал в то время

подозрение. Но встреченный ею в горах столетний горец-проводник показал

верную тропу, она шла по Сванетскому хребту, справа был большой Кавказ с

Эльбрусом; слева – Гагрский хребет. По долине реки Мзымта Евфросиния пришла

к Красной Поляне, а оттуда – в Адлер и Сочи.

|

|

В оставшиеся дни отпуска она съездила в очень понравившийся ей Ленинград,

осмотрела его памятники, музеи и пригород Петергоф. Евфросиния перешла на

работу взрывника, не столь тяжелую, как бурение, но более опасную. Коллеги

по взрывному цеху приняли ее настороженно, зная ее принципиальность, но она

выручала всех, кто обращался за помощью, и отношение к ней изменилось.

Производственный цикл в шахте был один для всех цехов, но многие думали

только о своей части этого цикла, а другие страдали от этого, но боялись

сказать правду. Например, механический цех по причине нерентабельности

отказывался изготавливать коронки для бурения отверстий, а просверленные

сработанными коронками отверстия для патронов были меньше чем надо, из-за

чего работа взрывников становилась крайне опасной. Они боялись сказать

начальству правду, и только Евфросиния подняла этот вопрос на уровне

Управления угольных шахт. Ей попало, но зато бурильщикам выдали новенькие

коронки и взрывные работы стали менее рискованными.

Евфросиния добровольно взялась за особенно опасную работу - отпалку в

целиках третьего пласта (целик - это уголь, что остается в бортах тех шахт,

работы в которых закончены), за которую никто из взрывников не хотел

браться. Они семейные, а она одинока, и ее смерть никому не принесет

страдания, мотивировала она свое решение. Просто Евфросиния считала шахтеров

своими товарищами по работе и всё делала по законам товарищества: сам

погибай, а товарища выручай.

Зато работа в целиках была циклична и позволяла просить отпуск летом.

В 1957 году в отпуск она поехала вначале в Бессарабию с целью посетить

могилу отца. Прилетев в Кишинев, на такси добралась до города Сороки, но не

нашла давних знакомых. Вернувшиеся из нарымской ссылки сорочане сменили

адреса, а то и уехали в другие города. В разговоре с попутчиком-сельчанином

она узнала, что многие деревенские знакомые умерли от голода в 1947 году,

когда они последнее имеющееся у них зерно посеяли, а весь урожай у них

власти забрали.

Отцовский дом и сад в Цепилове были разорены, а огромные дубы взорваны,

распилены и брошены. Евфросиния не могла смотреть на этот вандализм, взяла

горсть земли с отцовской могилы и обратно пошла не по улице, а по тропинке и

очутилась в саду, где старушка варила варенье из абрикосов. Это оказалась

Смолинская, подруга ее матери. Она слышала 1954 году в радиопередаче

«Международный розыск», как Александра Алексеевна Керсновская из Румынии

разыскивала дочь, произнося свою просьбу на нескольких языках. Мать, которую

Евфросиния считала мертвой, была жива.

Евфросиния отправила письмо тому, кому до этого не писала: мужу маминой

двоюродной сестры Теодору Фуксу, дирижеру оперы в Румынской республике. Для

ответа она дала ессентукский адрес своих друзей Грязевых и, коротая время,

сначала поехала в город своего детства Одессу, затем в Крым. Из Ялты морем

на теплоходе через Новороссийск и Туапсе - в Сочи, переезжая морским

трамваем от курорта к курорту до Поти, а оттуда в Кутаиси и вверх по реке

Рион к ее истокам. Дальше – через Мамисонский перевал. Это Военно-Осетинская

дорога.

Евфросиния не пошла, как полагалось «по маршруту», в Орджоникидзе (г.

Владикавказ), а свернула в долину реки Цеи (Цеядон) и перебралась через нее,

пользуясь «люлькой», привязанной тросами, подвешенными к двум колесикам,

катящимся по тросу. После этого она поняла, что никак не может привыкнуть,

что у нее есть мама и она не имеет теперь права рисковать.

Увидев в живописном месте зону с заключенными, Евфросиния расхотела

продолжать путь пешком и остановила попутный грузовик. Он оказался полон

умиравших от жары и жажды телят, которых боялись не довезти до совхоза

чабаны. Евфросиния предложила свою помощь. Телят в кузове пересортировали,

совсем слабых поддерживали коленями и открывали им рты так, чтобы в них дул

ветер, и телята были спасены.

Между Орджоникидзе и Нальчиком Евфросиния остановила попутку. Это была

правительственная машина, в которой ехали союзный заместитель министра и

министр земледелия Кабардино-Балкарской республики. Она, пользуясь такой

редкой возможностью, рассказывала им о том, что замечала: как неумело

транспортируют больных телят, как в засуху бросают единственный корм -

солому - и как при нехватке техники и горючего в Крыму шестьдесят автомашин

возят туфовый камень издалека, из Евпатории в Ялту, на строительство в горах

дворца для Хрущева.

Евфросиния все больше узнавала об истории тех мест, и ей становились

понятнее причины проблем в сельском хозяйстве, например, в

Карачаево-Черкесии встреченные карачаи рассказали об их высылке в Караганду

(1943-1957 годы) и что в результате овцы, согнанные в кубанские

земледельческие колхозы, погибли, и карачаевская порода овец перестала

существовать.

Добравшись автобусом из Нальчика в Ессентуки, Евфросиния не обнаружила

долгожданной телеграммы из Румынии. Отчаяние подвигло ее пойти в горы и в

одиночку преодолеть перевал Бечо в Приэльбрусье. Ее маршрут пролегал из

поселка Тегенекли вверх по течению реки Юсенги через перевал Бечо, по

леднику, мимо горы Учба (Ушба), по долине реки Долра, в Сванетию, через

город Местия, в верховья реки Ингури – к Черному морю. Обратный путь был из

Очамчиры автобусом до Сухуми; электричкой – в Адлер, самолетом – до Минвод,

электричкой – в Ессентуки.

По возвращении, в ту же ночь Евфросинии пришла срочная телеграмма от мамы.

Евфросиния послала маме фото, чтобы та видела, какой она стала спустя

семнадцать лет после расставания. Выслать ей деньги за границу запрещали

советские законы. В Москве в Иностранной юридической коллегии подсказали,

что сделать это можно только после ходатайства ее шахты.

Отпуск закончился, в Норильске шахта разрешила Евфросинии ежемесячно

высылать очень маленькую сумму денег маме, и она воспользовалась этим

правом.

Евфросиния состояла с мамой в переписке, не зная, что письма из Румынии

просматривались в норильском КГБ, их относил туда и клал обратно в почтовый

ящик ее сосед по дому, в котором в начале 1958 года Евфросиния получила

маленькую отдельную комнату.

Целый год добивалась она в различных инстанциях разрешения на встречу с

мамой. Отпустили ее в отпуск в 1958 году вновь летом, как исключение,

учитывая, что она едет на свидание с восьмидесятилетней матерью после

разлуки. В Одессе они встретились в квартире Маруси Ольшевской, первой

учительницы Евфросинии. Мать и дочь прекрасно отдохнули на Черном море. На

теплоходе они доплыли до Сочи и передвигались на маленьких катерах от

курорта к курорту, останавливаясь без особого комфорта на два-три дня в

Хосте, Адлере, Гаграх, Пицунде, Новом Афоне, Сухуми и во время прогулок

вспоминая прошлое. Поездом добрались они до Ессентуков, где жили месяц у

Грязневых. В КГБ были недовольны исчезновением из поля зрения гражданки

Румынии, так как ей как иностранке нельзя было свободно путешествовать по

СССР.

В последние годы работы в Норильске Евфросинию приняли в профсоюз, шахта

сняла с нее судимость, ей выдали «чистый паспорт», без параграфа 39. Но ее

огорчало, что все друзья из Норильска уехали. Маргарита Эмилиевна – в Сумы

на Украину, Мира Барская – в Москву, Грязневы – в Ленинград... Ей оставалось

рисовать, что она и делала в своей комнате, читать книги и ходить на

природу.

Она не догадывалась, что находится под наблюдением КГБ, хотя несколько

случаев должны были насторожить ее. У знакомого шахтера Гаращенко КГБ

устроил дома обыск, так как он захотел открыть церковь в Норильске в

небольшом домике-балке. Медработника Маслова судил товарищеский суд за то,

что он слушал зарубежные радиостанции. А ее саму вдруг распоряжением

Управления угольных шахт в марте 1960 года вызвали на медкомиссию «померить

давление», а на самом деле, как ей сказала знакомая медработница, – для

беседы с врачами-психиатрами, которые должны были ее освидетельствовать и

признать психически ненормальной, чтобы была причина для ее увольнения.

Психиатры отказались дать такое заключение.

|

Евфросиния стала понимать, что шахта, где она честно и самоотверженно

работала, не только не защитит ее от КГБ, но полностью подчинится его

приказам.

Началась травля: ее не поблагодарил профком за создание в короткий срок

красочных панно для украшения зала кинотеатра для шахтеров и рударей к

новому, 1960-му, году; к 8 марта ее фотографии не оказалось на доске почета

лучших работниц шахты. В парткабинете шахты, куда ее вызвали, лейтенант КГБ

ее ознакомил с фактами, которые на нее имелись, и она дала ответы на все

вопросы. Во-первых, она разорвала навязанные ей на работе лотерейные билеты,

так как против всякого рода азарта. Во-вторых, на боевом листке для шахты

она на карикатуре пририсовала горному мастеру свастику и надпись «Геббельс»,

потому что он этого заслуживал. И в третьих, в задержанном при перлюстрации

письме к своей подруге Маргарите Эмильевне в Сумы она острила по поводу

длинной и перенасыщенной статистическими данными речи Хрущева на 21-м

партийном съезде, потому что хотела шуткой поднять ей настроение.

Евфросинию вызвали на допрос в КГБ. Полковник Кошкин к выдвинутым обвинениям

добавил еще одно: пренебрежительное, надменное и даже враждебное отношение к

коллективу. Вскоре на шахте вывесили объявление о том, что «недостойное

поведение т. Керсновской разберет товарищеский суд».

4 апреля 1960 года в клубе собралось много народу. Планировался

показательный процесс, поэтому были приглашены представители прессы, суд

снимался на кинокамеру. Евфросинию клеймили полковник КГБ, парторг и

партийцы, комсорг, профорг, депутат и начальство шахты и ОТиЗ, работник

газеты «Заполярная правда». За нее заступались и благодарили ее за помощь и

душевную чуткость работницы шахты и простые рабочие. Евфросиния отказалась

публично каяться и просить прощения у коллектива, несмотря на то, что от

исхода собрания зависела ее дальнейшая судьба и судьба ее матери. Если бы

коллектив осудил Евфросинию, то ее уволили бы без сохранения льготного

стажа: семь с половиной лет работы на шахте Заполярья считались как 15 лет

подземного стажа, что давало право на хорошую пенсию в 1200 рублей (теми

деньгами). Лишь при этом достатке она имела право взять из заграницы на

иждивение свою мать.

Людям понравилось то, как держалась Евфросиния, они почувствовали, что в

своем лице она отстаивает и достоинство каждого сидящего здесь честно

работающего человека, и собрание коллектива постановило: вынести ей

порицание, но оставить на прежнем месте мастера буровзрывных работ вплоть до

выхода на пенсию.

Под давлением КГБ начальник шахты перевел Евфросинию в мотористки, это была

самая легкая работа в шахте, но она предпочла сделать выбор сама и стала

грузчиком-лесогоном, на эту тяжелую работу на поверхности обычно назначали

провинившихся. В мае она уволилась и ждала получения пенсионного

удостоверения. Так как товарищеский суд прошел не по запланированному КГБ

сценарию, то Евфросинию решили опорочить в печати. В норильской газете

«Заполярная правда» по заказу КГБ вышли клеветнические статьи, затрагивающие

честь и достоинство Евфросинии и ее родителей (17 апреля и 11 мая). Она

письменно обратилась к прокурору города, но он не смог призвать к

ответственности полковника КГБ, потому что боялся его, и дал понять

Евфросинии, чтобы та была осторожнее.

Получив пенсию и уехав из Норильска, где она жила 16 лет, Евфросиния

приобрела половину дома в Ессентуках. Из Румынии к ней приехала мама,

отказавшись от румынского гражданства и пенсии, чтобы жить со своей

дочерью. Она умерла у нее на руках в январе 1964 года. Об этом времени

Евфросиния рассказала в

Прологе.

Тетради Евфросинии заканчиваются

эпилогом, отстоящим по времени от основного

повествования. Евфросиния записала свою историю, как просила ее мама. На

это ушло довольно много времени, так как она иллюстрировала текст рисункамии,

создала несколько копий тетрадей и альбомный вариант, в целях сохранности ее

труда, в случае если рукопись попадет в руки КГБ.

Евфросиния не пишет о том, что работа бурильщиком дала осложнения на суставы

и с начала 1970-х годов ей пришлось ходить на костылях. О своей жизни в

Ессентуках после смерти мамы она рассказывает только в личном

дневнике и в

письмах к подруге. А здесь она рисует себя сидящей

с костылями на скамеечке возле могилы своей матери, которой, кроме

выполненного обещания, она принесла свои размышления о правде, лжи и

неведении.

источник и полная информация- http://www.gulag.su/project/